更新日:2023-02-13

あなたのご自宅の前の道(前面道路)は、公道・私道どちらでしょうか?

前面道路が私道の場合、不動産を売却しようとする際に注意が必要です。なぜなら、私道を巡って問題が発生すると、不動産が売れなくなってしまう可能性があるからです。

何年も問題もなく通っていた道で問題が起こるなんて、にわかには信じられないかもしれませんが、不動産取引ではよくある話なんです。

ここからは、道路の種類の確認方法や、売却するときによくある私道トラブルを未然に防ぐポイントをまとめました。私道に接している不動産を売却したいときの参考にしてください。

【今回のポイント】

国や自治体が所有し管理する道を「公道」といいます。それに対し、個人や法人が所有し管理している道は「私道」です。

普段みなさんが歩いている道は、公道でしょうか? それとも私道でしょうか?

看板に「ここは私道です」と表示しているところもありますが、多くは何も表示されていません。ですから、道路を見ただけで公道か私道なのかを判断することは難しいです。

清掃や補修工事などの管理は、私道の所有者が責任を負い、その費用も負担します。

自分の不動産の前面道路が、公道か私道かを確認する方法として3つあります。

不動産を売買するときに不動産仲介会社から売主さんと買主さんに交付される書面の一つに「重要事項説明書」があります。簡単に言うと物件の説明書です。

不動産仲介会社が不動産調査をして作成するもので、道路の種別も調べて、重要事項説明書の「道路種別」の欄に記載されています。

不動産の所在地を管轄する市区町村の役所で「前面道路が公道か私道か知りたいです。住所は○○」と尋ねると、公道か私道か教えてくれます。

法務局で「前面道路の私道について、公図と登記簿謄本の取り方を教えてください。住所は○○」と尋ねると、公図と登記簿謄本の取り方を教えてもらえます。

登記簿謄本の甲区欄(所有者名が記載されている部分)に、国や地方自治体の名前があれば公道、個人や法人の名前があれば私道ということになります。

自宅やアパートなどの建物を建築しようとするとき、その土地に接する道路が建築基準法上の条件をクリアしていなければ、建物を建てることができません。

この建築基準法上の条件をクリアしている道路のことを「建築基準法上の道路」と呼びます。

この条件は、たくさんあるのですが、土地が接する道路の幅員が4m以上であることも、そのひとつです。

建築基準法上の道路かどうかは、その不動産がある市区町村の建築指導課で確認できます。市区町村の役所の窓口案内で「前面道路が建築基準法上の道路なのか確認したい」と申し出ると担当課へ案内してくれます。

そして建築指導課で「前面道路が建築基準法上の道路か教えてください」と言って、住所を伝えると、建築基準法上の道路かどうか教えてくれます。

土地の売却や建物の建築などをしようとするときは、その土地が接している道路が私道かどうか、持分があるのかどうかなどを確認する必要があります。

私道を持っていない場合は建築や売却が困難になることがあるため、私道を持っているかどうかは、とても重要な確認事項です。

所有しているかどうかの確認方法は以下の通りです。

※登記簿謄本を取得する方法は前述のとおりです。

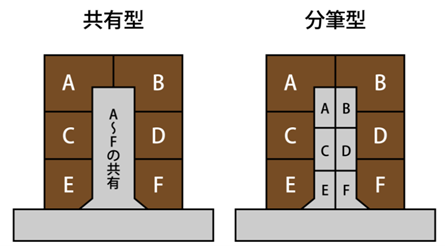

私道を所有する形態としては、「共有型」と「分筆型」の2つがあります。

共有型は、私道全体を隣接する土地所有者全体でお互いに共有している状態です。たとえば、土地Aの住民は自分が所有している私道を通行することになります。

分筆型は、私道を分筆して隣接する土地の所有者各人が単独で所有している状態です。つまり、共有型と異なり、例えば、土地Aの住民は、他人が所有する私道BCDEFを通行することになります。

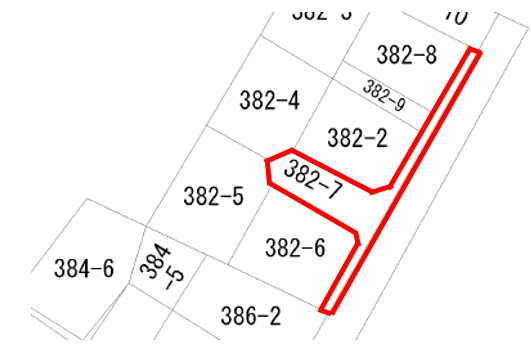

法務局出張所で公図を取得し、私道が分筆されているのかどうかで判断します。

この図の赤枠で囲まれた382-7番の土地は分筆されておらず一筆ですね。この私道に接する人が私道持分を所有していれば共有型となります。

「通行掘削承諾」とは、私道所有者から、私道を通行することや、水道管やガス管などの引き込みで私道を掘削するときの承諾を取り付けることです。

共有型の場合、例えば、土地Aを売却するとしたとき、通り道まで自分が所有(共有)している私道を通ることになります。このときは原則として承諾を取り付けることを売買条件とされることはほとんどありません。

一方 分筆型の場合は、例えば、土地Aを売却するとしたとき、通り道まで他人の私道(BCDEF)を通行することになります。このときは、私道BCDEFFの私道所有者から私道通行掘削承諾を取り付けることが売買条件となります。

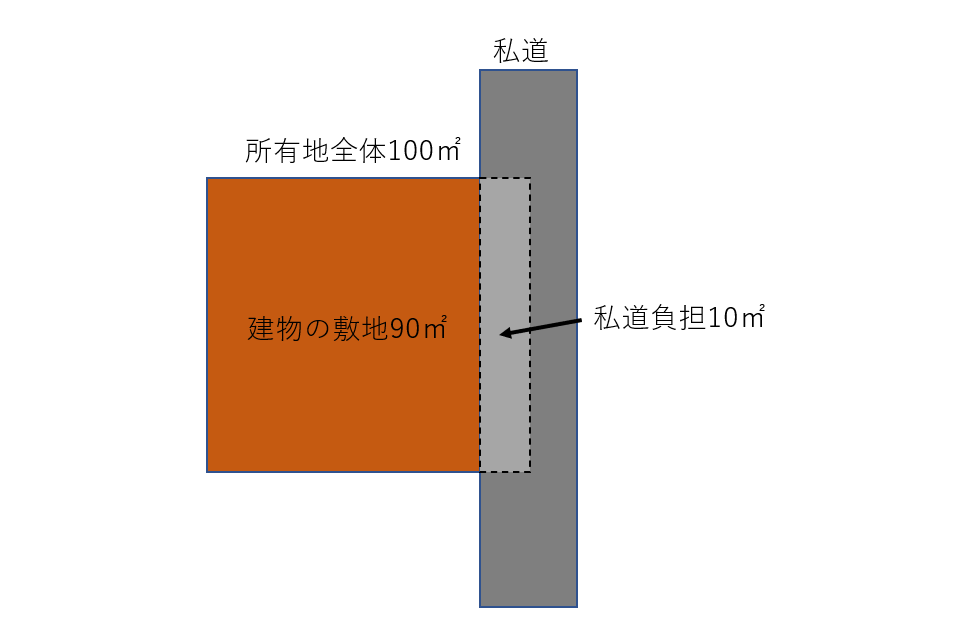

自分の土地が他人の私道に接していて利用するために通行料支払いなどの負担がある、自分の土地の一部に他人の私道が含まれているなど、このようなことを「私道負担」と呼びます。

私道にはさまざまな制限や負担がかかります。あらかじめ理解しておくことで私道トラブルを防止しましょう。

私道を持っていない住民は、私道所有者からさまざまな料金の負担を求められることがあります。

たとえば、私道を通行するときは通行料、水道管などを埋設するための掘削工事のときの掘削料といった費用です。

私道に接した不動産を購入するときは、これら費用がかかるかどうか不動産仲介会社などの専門家に確認してもらうことをおすすめします。

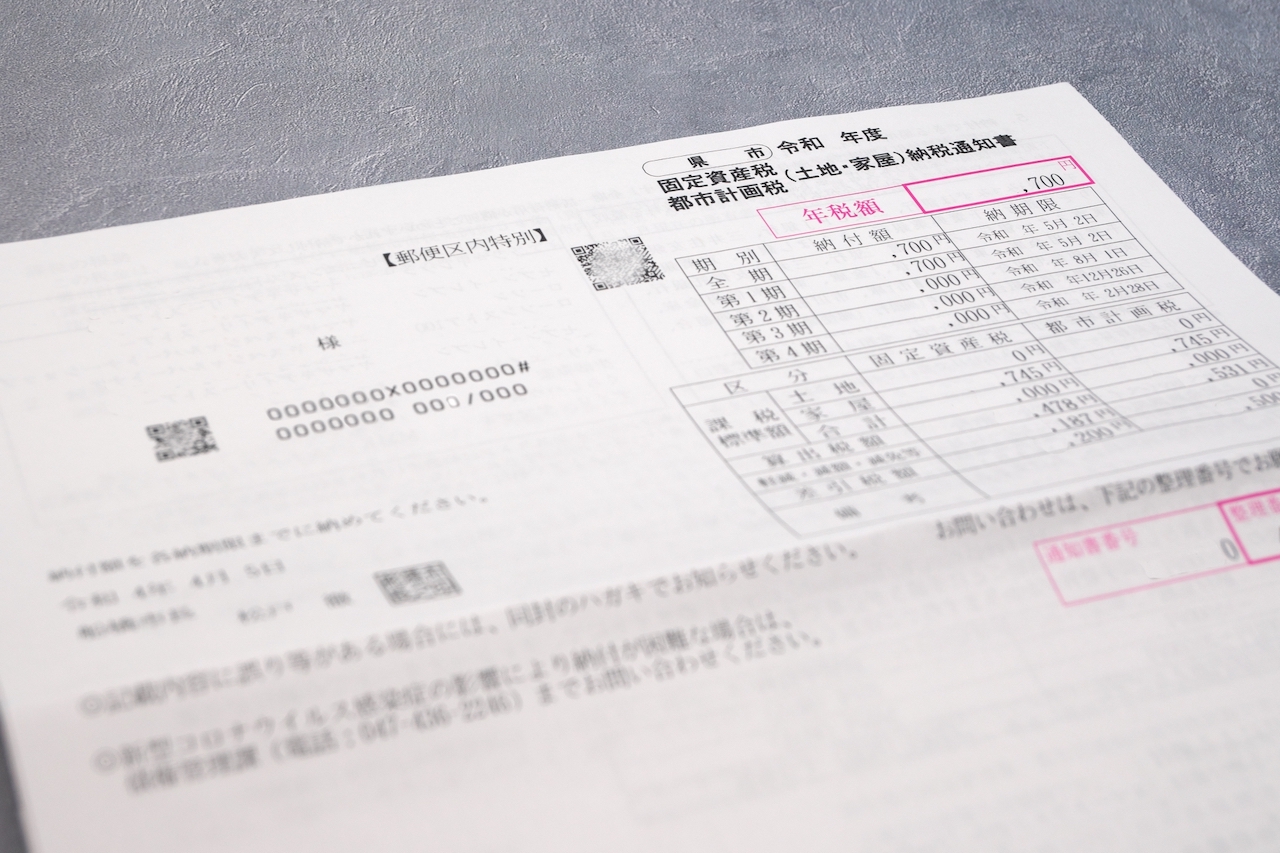

下図のように、土地の一部が私道になっている場合は、道路管理や固定資産税などの負担が生じることがあります。

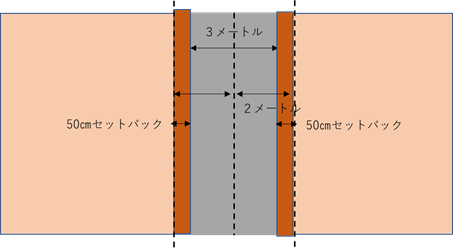

土地が接する道路幅が4m未満の場合、そのままでは建築許可が下りません。その理由は、前面道路の幅について4m以上にしなさいという建築基準法上の条件があるからです。

もし前面道路の幅が4m未満のときは、下図のとおり、建物を建築するときに道路の中心線から土地までの長さが2mとなるように、土地の一部を道路(私道)とする必要があります。これを「セットバック」といいます。

セットバックした部分は道路扱いとなるため、その部分には建築することができなくなる点に注意しましょう。

なお、道路中心線から2mではない場合もあるので管轄の建築指導課へ必ず確認してください。

一定要件を満たした私道は、自治体へ申請することで固定資産税と都市計画税が非課税となります。

その要件は、通り抜けできる、2以上の家屋の用に供されている、利用上の制約を設けていない、などです。

課税となるケースは、通行以外の利用がある私道や、通行料など通行に制約がある私道です。

非課税となる要件は自治体により異なるので、気になる方は管轄の固定資産税課等へ問い合わせをするか、インターネットで『○○市 固定資産税 私道 非課税 要件』と検索してみてください。※○○は私道の所在地です

また、相続税の対象となる私道もあります。

該当する場合は、簡易計算式【私道の面積×路線価×30%】で評価額を求めることができます。

不特定多数の人が通行できる私道は、相続税評価額は0円です。

私道に接した不動産の売買や建築などをするときは、事前に私道所有者から通行承諾などを得ておく必要があります。

事前に承諾を取り付けておかないと、トラブルに発展することがあります。

私道所有者に承諾を得ずに建築工事(工事車両の通行や、私道の掘削など)を行うと、私道所有者から工事差し止めを求められるなど、トラブルに発展する可能性があります。

トラブル防止の観点から、私道の持分がない、分筆型の私道である、私道の通行掘削承諾を得ていない、といった場合は、建設会社等から工事をスタートしないと言われてしまうケースもあります。

不動産を売却するとき、私道持分がない、または私道持分はあるが分筆型である場合は、買主から私道の通行掘削承諾を取り付けることを売買条件とされることがあります。

もし承諾を取り付けられなければ、条件未成就として売買することができません。不動産取引の現場では、私道の通行掘削承諾を取ることは大変という認識のもと、かなり慎重に進めます。

このような状態だと承諾を取り付けられない可能性が出てくるからです。

私道の通行掘削を承諾する代わりに、金銭を要求されることもあります。相場としては10万円前後であることが多いです。また、毎月の通行料を設定している私道もあります。

承諾料等を請求されることは想定内でもあります。なぜなら、私道を所有している人はその私道にかかる固定資産税や相続税、維持管理のための手間と費用を負担しているからです。

ご依頼をいただき、さっそく不動産調査を進めていくと、ご実家の前面道路は私道であることがわかりました。2021年1月末に調査を終え、Aさんに調査結果と今後行うことについてご報告しました。

調査結果

私道と売買契約に関する今後行うこと

※土地の取引では、土地境界確定などの作業もありますが本記事では割愛します。

Aさんからは

「私道所有者からは必ず承諾を得ないといけないの?」

「承諾に費用は掛かるの?」

という質問をいただきましたが、先述の通りそれぞれ回答すると、Aさんは「確かに私道を管理するのは大変ですね」と私道所有者に承諾を得ることが売買条件になることをご理解いただけました。

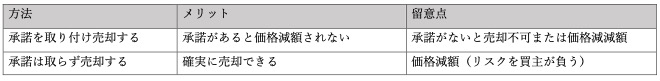

これらを踏まえて、Aさんに売却方法を提示しました。

相続税の申告期限まで時間がないことから、インターネットへ物件を掲載し、買主を探すという方法だといつ売却できるか不透明なため除外し、不動産買取会社(戸建て事業者)に対して、期間を決めた入札を行うことにしました。

相続税の申告期日までに確実に売却するためには、【当該承諾の取得を売買条件から外す】ことです。

つまり、購入後に買主(事業者)に、自らの責任と負担で承諾を取得してもらうのです。この方法であれば、承諾を得られないリスクは排除できます。

しかし、そのリスクを買主が負うことになりますから、価格は30~50%ほど減額されます。

一方、【当該承諾の取得を売買条件にする】と、リスクを事業者が負う必要がなくなるため価格は減額されませんが、私道所有者11名のうち1名でも拒否され承諾を取得ができないと、売買が不成立となるリスクがあります。

これらの情報をお伝えした上でAさんが出した結論は、「両親が苦労して築いてきた財産ですから、できるだけ真っ当な価格で売却したいです。承諾を得られなかったときのリスクも承知の上で、承諾を取得して売却するということで進めてもらえませんか」というものでした。

Aさんの思いに応えるべく、所有者全員から承諾を得ること、そして相続税の申告期限までに売却を完了させることを目指してさっそく実行に移していきました。

不動産買取会社(戸建て事業者)には、価格提示を2パターンで出していただくようにしました。

パターン①売主(Aさん)が、決済時までに私道通行掘削承諾書を取得する場合の価格

パターン②私道通行掘削承諾書の取得ができなかった場合の価格

承諾が取得できなかった場合を想定し、②のパターンも追加して価格検討していただくよう、活動をスタートしました。

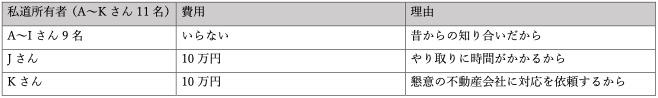

Aさんと弊社にて、11人の私道所有者宅を個別に訪問。

Aさんの役割

弊社の役割

なお、アプローチする前に、私道所有者1名当たりの承諾料予算を10万円とする確認をAさんにしました。

昔からの付き合いがある方は特に費用については考えていなかったようです。また、費用を求められたJさんとKさんは、“対応のわずらわしさ”を理由に挙げていました。

売却活動も順調に進み、想定より少し高めで納得できる価格を提示してくれた買主さんと売買契約を締結し、無事に決済ができました。

不動産の売却と私道通行掘削承諾書の取得、そして相続税納税を、相続税の申告期限の2021年5月までにすべて完了させることができたのです。

Aさんはホッと胸を撫で下ろしていました。

「実家を売るのにこんなにも大変な思いをするとは思いませんでした。私道通行掘削承諾だってもっと早くから対応しておけば、期限ギリギリで売却できるかどうかわからないと不安になることなんてなかったですよね」

Aさんのおっしゃるとおり、例えば、親が元気なうちに私道通行掘削承諾書を取得できていたら、ここまで不安を感じることはなかったでしょう。

これまでお伝えしてきたようなトラブルを防ぐために、次の3つのポイントがあります。

通行添削承諾を取り付ける必要がある私道パターンは次のとおりです。

このどちらかに当てはまる場合は売買等するときに通行掘削承諾が必要です。ご自身の不動産が私道に接しているようでしたら、早めに確認しましょう。

私道の税金や維持管理の負担についてはよく確認するようにしてください。

私道持分がある場合

私道持分がない場合

私道に接する不動産を相続したり購入したりする予定があるときは、事前に確認しておきましょう。

今後、不動産を売却や建築などをする予定がある場合は、実行まで時間的なゆとりがある今のうちから私道所有者と話し合いをすることが大切です。

私道所有者もいきなり来られて、承諾して欲しい、持分を譲ってほしいと言われても困ってしまいます。なぜなら私道の維持管理の負担のこともありますから簡単に承諾してよいのかすぐに判断できないこともあるからです。

私道は、普段生活をしているだけでは問題となることは少なく、売却や建て替えなど不動産を動かすときに問題が顕在化します。

私道に接する不動産の価値を下げずスムーズに売却するには、私道かどうかの確認などの不動産調査と、問題点の抽出、トラブル回避のための対策が必要です。このようなご相談は、相続と不動産に詳しい不動産会社へご相談することをおすすめします